杜牧曾以一首七言绝句,定格了盛唐的惊鸿一瞥:自骊山回望长安,一片锦绣繁华。随着重重宫门次第打开,一骑绝尘卷起烟霞,妃子们浅笑嫣然——那千里疾驰的秘密,终究是无人知晓的荔枝。这首脍炙人口的《过华清宫》,不仅留下了“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的千古遐思,更为马伯庸《长安的荔枝》一书埋下了故事的伏笔。我不禁遥想,出身京兆的杜牧,是否亦曾在骊山晚照前伫立良久?每当落日熔金染红天际,那片化为焦土的阿房宫废墟,早已坠入沉沉暮霭。而这道自西向东蔓延的阴影,悄然爬上长安的宫墙,如同大唐帝国由盛转衰的某一个侧影。煌煌大唐,盛世如锦,前有贞观之治,后有开元盛世,可这盛世,到底是谁的盛世?

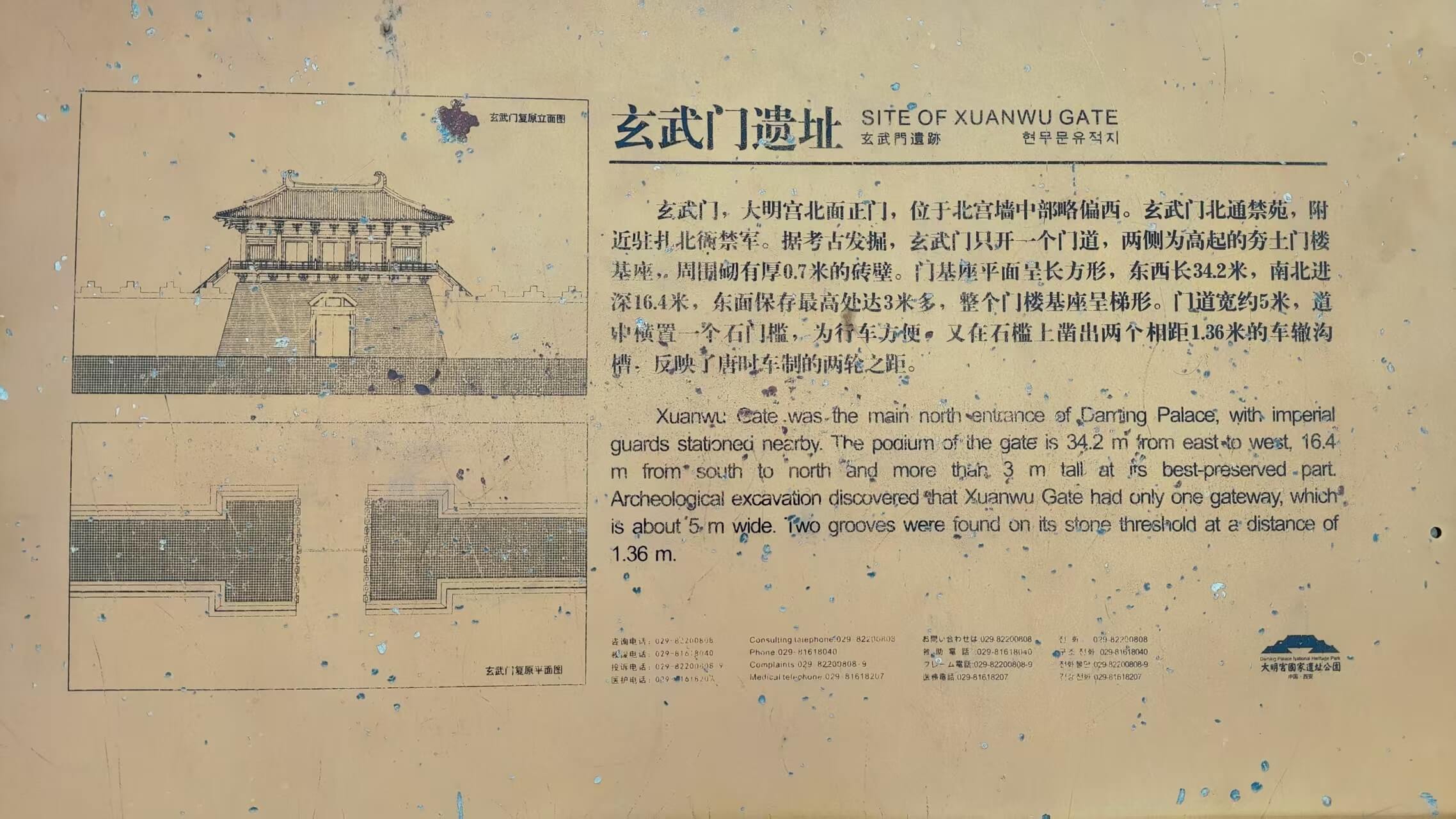

光阴荏苒,在西安生活已近十年。盛唐于我而言,愈渐成为一种符号,如同十三朝古都、秦皇汉武、兵马俑、肉夹馍……凡此种种,你很难用一句话道尽这座城市的全貌。然而,当你驻足于街头巷尾,总能觅见那个时代零落的痕迹。青龙寺的樱花,是空海东渡求法的无言见证;乐游原的夕阳,浸染着李义山千古喟叹的余韵悠长;玄武门青砖之下,兄弟阋墙的刀光剑影早已风干成史册里冰冷的墨迹;香积寺的钟磬声里,昔日的旌旗猎猎、鼓角铮鸣,皆化作绵延千载的香火缭绕。而在兴庆宫花萼相辉楼前,霓裳羽衣的旋舞、李白的《清平调》,如今只余风中低语——宫阙万间,终归尘土。或许,盛唐一直在被转述、被追慕、被重现,却从未被真正地“抵达”。

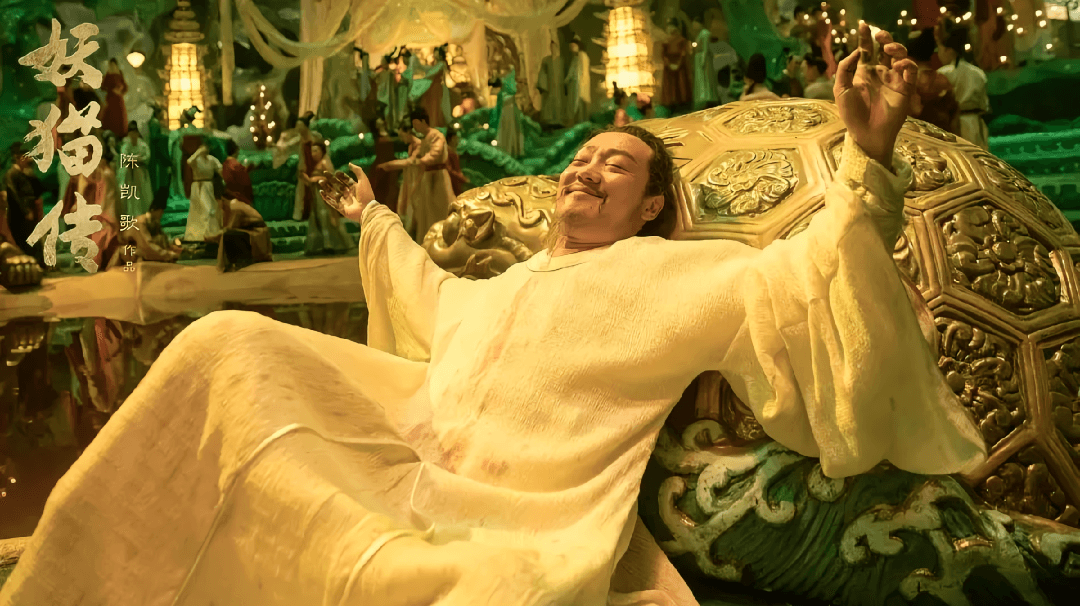

有人说,当暮色浸透西安的城墙,这座城市就变成了长安。因此,在西安看关于长安的影视作品,总带着几分怀古与寻梦的意味。可细细品来,从《妖猫传》到《长安十二时辰》,从《长安三万里》再到《长安的荔枝》,这些故事说的其实是同一件事:我们已无法想象大唐之“盛”,我们唯一知晓的是大唐之“衰”。在电影《妖猫传》里,玄宗或许根本不爱贵妃,他爱的,是操纵人心的快感,是堆砌在帝王之术上的“极乐之乐”。可即便如此,白居易依然坚信自己的《长恨歌》真实不虚。因为电影中“幻术”的设定,隐喻的是交织着谎言与真相、残酷与美好的现实世界。余光中评价李白“绣口一吐就是半个盛唐”,可正是这个盛唐,自玄武门之变开始,便浸染着血雨腥风的底色,其后更有神龙之变、、太平公主之乱、李隆基“一日杀三子”、香积寺之战……纷争不断,不一而足。

当年《妖猫传》上映时,其塑造的李白曾遭观众诟病“飘逸不足,猥琐有余”。然而,被尊称为“谪仙”的李白,到底是拥有喜怒哀乐的鲜活生命。相比之下,《长安三万里》从高适视角刻画的李白,或许更贴近历史的真实面貌。杨玉环明知“云想衣裳花想容”并非为自己而作,依然慨叹大唐拥有李白实为“幸事”。殊不知,当李白被唐玄宗赐金放还时,他已四十有三,胸怀壮志却无处施展,头顶“供奉翰林”之虚衔,陪侍君王游宴赋诗,几近“奉旨填词”。李白好饮酒交游,贺知章曾为其“金龟换酒”,杜甫尝为其作《饮中八仙歌》,称其“天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”,只是那些豪情万丈、字字珠玑的诗篇背后,未尝不是他颠沛流离、郁郁不得志的生平写照?由此观之,这所谓盛世,既非李白的青云梯,亦非杨玉环的温柔乡,纵有绝世才华、倾国容颜,终难扶得大唐广厦之将倾。

在《长安三万里》中,杜甫初次登场时,还只是个缺了门牙的阳光少年。待到天宝三载(公元744年)与李白相遇、同游梁宋时,他已是三十二岁的中年人。彼时,李白正被唐玄宗“赐金放还”,逐出长安。这两位后世并称“李杜”的伟大诗人,生命轨迹于此首次交汇。而见证这场历史性会面的,正是唐朝边塞诗的代表人物之一——高适。对于李白而言,长安之旅就此落幕,两度入京均以政治理想幻灭告终。然而,对于杜甫来说,他长达十年的长安困顿生涯,此刻刚刚拉开序幕。这一年,是天宝五载(公元746年),距离“安史之乱”爆发,尚有十年。

直至天宝十四载(公元755年),杜甫屡次通过科举、干谒、献赋等方式寻求出路,最终,因献《三大礼赋》获得玄宗赏识,得授右卫率府兵曹参军这一闲职。此时,杜甫已年届四十三岁。《长安的荔枝》中,张若昀饰演的杜甫,活脱脱便是“小范大人”模样,可细想之下,这又在情理之中——那毕竟是尚未被“安史之乱”烙上“沉郁顿挫”印记的杜甫。当长安沦陷的消息传来,李善德狼吞虎咽地吃下数颗荔枝,试图用甘甜压住喉咙间的苦涩,或许他心中眷恋的,除了寄托着理想和抱负的长安,还有那个曾经活泼灵动、肆意纵横、咏叹“会当凌绝顶,一览众山小”的意气少年——杜少陵。那么,这煌煌盛世,可曾真正属于杜甫?“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”,世人皆知他日后将写出传世的“三吏”、“三别”,可又有谁甘愿被时代的洪流裹挟、踉跄前行?

在《长安的荔枝》中,右相杨国忠有一句点破权力玄机的名言,“流程那种东西,是弱者才要遵循的规矩”。当他和李善德对峙时,身为权倾天下的宰相,只需一块腰牌,便让这名小小的“荔枝使”拥有调配举国之力的特权。无论是玄宗的一纸敕令,还是杨国忠的一道腰牌,正是这种凌驾于庙堂律法之上的绝对权力,最终化为致命毒药,加速了盛唐的土崩瓦解。相较于电视剧版以荔枝象征“外鲜内腐”的政治寓言,我更喜欢电影中的留白。贵妃准备去拿荔枝时,被鱼朝恩打断。此时,安禄山正要献舞,贵妃的手在这一刻收了回去。而随着镜头拉远,在玲琅满目的果品中,那盘荔枝孤悬中央,格外耀眼。贵妃是否喜食荔枝,无人知晓,我们唯一知道的事情是,如此大动干戈运来的荔枝,贵妃并没有吃到,还有什么比这更能戳破盛世幻象的荒诞?

当杨国忠“取之于民,用之于上”的密辛被李善德当面戳破,他暴怒失态,竟至对九品小吏拳脚相向。这位蔑视规则的“强者”或许不曾想到,在离长安不远的马嵬驿,日后会有一位名叫张小敬的骑士,仅凭一箭,便令其强权轰然倒地,万般权势俱为泡影。诚然,强者可以蔑视流程,然则孰强孰弱,恰如奔腾之江河,终有潮起潮落、顺逆倒悬。圣人随口一句“想尝尝岭南的新鲜荔枝”,无数个“李善德”便要赌上身家性命、前赴后继。殊不知,比荔枝更甘甜的,是在美人面前炫耀权力的滋味。《妖猫传》里,玄宗驱逐李白时,是何等写意潇洒,一旦“渔阳鼙鼓动地来”,不得不仓皇逃往蜀中避难。由此可见,繁华终会落幕,权力终会更迭。

“安史之乱”过后,大唐国祚虽绵延百余年,然开元年间累积的浪漫与理想,已在烽火与岁月中渐次消散。唐中、晚期的文人墨客,笔下多了借古讽今、咏史抒怀的悲怆。这不仅是对往昔繁华的追怀,更是对当下时代的痛定思痛。杜牧作《阿房宫赋》时,阿房宫早化为荒烟蔓草;白居易写《长恨歌》时,唯有托名汉家以寄意唐事;李商隐借贾谊故事,发出“不问苍生问鬼神”的千古长叹。盛世的光环之下,权力倾轧的暗流交织着个体失意的阴影,折射出“盛”与“衰”的一体两面。正如那颗贵妃没能吃到的荔枝,不只象征着帝国运转的极致奢华,更隐喻着权力游戏的荒谬虚妄。我们难以断言,这盛世到底属于谁,因为真正的盛唐气象,从来不在于宫阙巍峨、物华天宝,而在于那些天才的灵魂——他们在失意中书写灼热,在沉默中留存锋芒。文明本身的韧性,远比“盛世”的虚名更为恒久。“胜地不常,盛筵难再”,这是一切繁华的宿命。“后之视今,亦犹今之视昔”——这份清醒而沉静的回望,或许,那才是我们心中真正的盛唐。